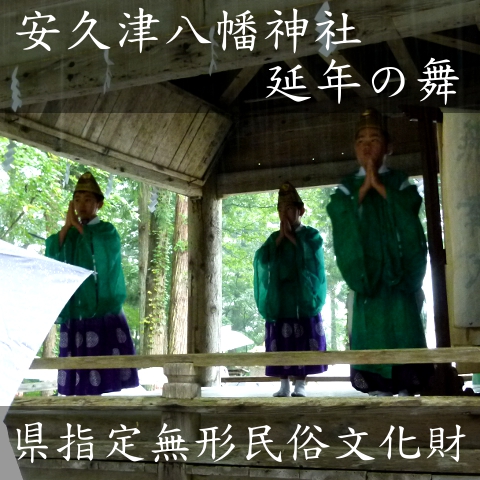

�ֱ�ǯ�������Ǽ�ڹ�ȫĮ�۰µ���ȬȨ���� ���������

����������������������

9��15�������ˤ˹�ȫĮ�µ���ȬȨ���Ҥˤƽ�������פ��Ԥ��ޤ�����

���������˻һ�Ƹ�ˤ��ֱ�ǯ����פ���Ǽ���졢����ŭή�ϡʤ�֤���ˤ���Ǽ����ޤ�����

�µ���ȬȨ���ҤǤϡ�5��3���Ͻդ�����פȤ��ƾ������ν��һ�Ƹ�ˤ��������Ŀ���פ����졢9��15���Ͻ�������פȤ��ƾ��������˻һ�Ƹ���ջ��ˤˤ��ֱ�ǯ����פ�����Ƥ��ޤ���

�ֱ�ǯ����פϡ�ʿ�»��彪��꺢��ꡢˡ��ˡ�פʤɤ����줿��Τ����������ڤǤ���

���Ҥ���Ǽ���뤿�����Ǥ��ꡢ˭�ŷ����ʿ����Ȱ���������Ԥ�Ĺ���νˤ��ʤɵ��ꤷ����ǡ��������̵��̱¯ʸ����ȤʤäƤ��ޤ���

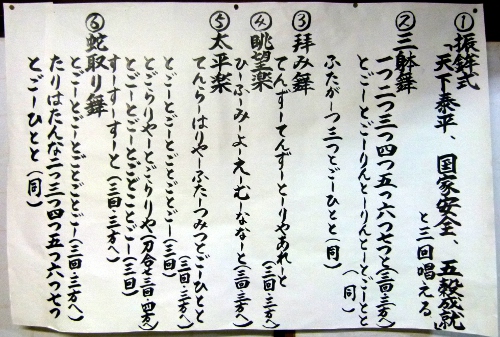

��ڤϡ����ȼ��ʱ��ˡ�����������ʿ�ڡ�į˾�ڡ��ؼ������7�ʤ�����äƤ��ޤ���

���ȼ��ȱ����2�ʤ���դ���¾��5�ʤ��˻������ᡢ��̾�ջ���Ȥ�ƤФ�Ƥ��ޤ���

����פ����ͤȡ��ż���α���Ҳ𤷤ޤ���

���µ���ȬȨ��������عԡ�����

����פλϤޤ�ι�ޤβֲФ��Ǥ��Ĥ餵�졢 ���¤˸������ջ��Ȼ���Ԥ顣 | �� ����¤����塣 ��㱤�����������Ԥ��ޤ��� |

�ֱ�ǯ����ס���ŭή�ϡפ����ˡ� ���¤ˤƿ�����Ԥ��ޤ��� | �� �����θ�ϡֱ�ǯ�������Ǽ�Τ��ᡢ ���褤������¤ذ�ư���ޤ��� |

����ǯ����

�ֱ�ǯ����פξ��� |

��ǯ�Ͽ������ջ���ޤ����������黲�ä���Ȥʤ�ޤ���

�ֱ�ǯ������ջ����Ʊ��ܤϡ�����ͤξ��ΤˤĤ���ޤ���

���ܤ��Ȥ˾��Τ��㤤���ɤα��ܤ����ä���Ũ�ʾ��ΤǤ�����

�����ܽ������������ˤ������ְ�

�����ȼ��ʤ���֤����ˡ����������������������1����2�ܤ��Ȥ���ġ�

��������ʤ����ޤ��ˡ������������������ջ�3����

������ʤ����ߤޤ��ˡ����������������������ջ�1���������ġ�

����ʿ�ڡ���ʿ�ڡˡ������������������������ջ�2����������Ѥ��롣

��į˾�ڡʤ��礦�ܤ��餯�ˡ����������������ջ�2����

���ؼ���ʤؤӤȤ�ޤ��ˡ������������������ջ�1���ؤ�魯�ؤ��֤���

������ʤ��Фޤ��ˡ��������������������������1����Ϸ�����̤�Ĥ�����

�����ȼ��ʤ���֤�����

���1�ͤˤ����2�ܤ��Ȥ�����ޤ���

���ΤϤ��ޤ����ͤȤ�Ф����ͤ��ޤ���

��������ʤ����ޤ���

| �� |

| �� |

�ˤλ�3�ͤˤ����

�����ˤ��α����ͤǤ���������������ˤ������δѵҤ䥫���ޥ������äƤ��ޤ�����

������ʤ����ߤޤ���

| �� |

�ˤλ�1�ͤˤ����Ǥ������������羸�����Ҥ�褦�ʻ������ޤ���

����ʿ�ڡʤ����ؤ��餯��

| �� |

�ˤλ�2�ͤˤ����Ǥ���

����«��ŷ���ϤĤ����ˡ��Ϥ��ޤ������ᡢ������Ѥ����ޤ���

��į˾�ڡʤ��礦�ܤ��餯�ˡ�

�ˤλ�2�ͤˤ����Ǥ���

��ʿ�ڤ�³���Ƥ���Ȥʤ뤿�ᡢ������Ʊ���ǻ��Ƥ��ޤ���

���ؼ���ʤؤӤȤ�ޤ��ˡ�

| �� |

�ˤλ�1�ͤˤ����Ǥ���

�ؤ���äơ������ޤǤ�ή���ɽ���Ƥ�����������Ǥ���

����¤�����˼ؤΤ��������ۤ��֤������μ��դ��ޤ���

�����Ⱦ�˼��༣��ɽ��������Ⱦ���༣������Ӥ�ɽ�����Ƥ��ޤ���

�ջ������ǤϺǤ�����������Ǥ���

���ع�6ǯ�����ˤλҤ��ޤ�����

������ʤ��Фޤ���

| �� |

�ֱ�ǯ����פΥ��饤�ޥå������Ǹ�����������ܤϡ�����Ǥ���

����ʿ���ӱۻ��ʴ�긩�ˤΡ�Ϸ������פ�Ʊ�ϤΤ�Τǡ����ˤߤ���ʤȤ���Ƥ��ޤ���

�Τοͤϡ������̤θ��������ǡ�����ǯ��˭��ԺȽ�Ǥ��������Ǥ���

³����ŭή�Ϥ��Ԥ��ޤ�����

��ŭή�ϡʤ�֤����

��ǯ�������ȡ�����¤β��ˤ����Ͼ��ήŭ�Ϥ���Ǽ����ޤ���

�����ǰ���Ū���ꡢ��ǯ��������ɽ���Ƥ��뤽���Ǥ���

��ǯ�ϱ�ǯ�Τ���컰Ū���ä������Ǥ���

| �� |

�������ī�˿���������Ǽ�줿�ݤ���ꤷ����ΤȤ����ޤ���

ɴȯɴ�档

̵������Ū��ȴ���줿Ū����ϡ��ﵯʪ�Ȥ������Ū��1���åȤ����䤵��ޤ�����������ڤ�Ǥ�����

���λ���Ĵ�٤ǡ���Τ��Ȥ��ΤäƤ����Τǡ�ǰ���äƹ����Ǥ��ޤ�����

�Ϥϡ���ǯƱ���Ϥǡ����礫��ե���DZ��Ф�Ƥ��������Ǥ���

�����桢��ư������ŭή�Ϥϸ�����������ޤ�����

��ǯ�ڤ䤫�ʰ����ǹԤäƤ��뤽���Ǥ�������ŷ���ΰ١���ǯ�Ϸ����ȤʤäƤ��ޤ���

�µ���ȬȨ���Ҥ����¤ˤϡ�ŭή�ϤȤߤ����⤢��ޤ�����

��ǯ���ʿ������������ҡ���Į����ˤ����ƹԤ�줿������ǽ�ΰ��Ǥ���ޤ������µ���ȬȨ���Ҥα�ǯ����ϡ����Ĥ�����˹Ԥ�줿Ʊ�Ҥ˴ؤ���ǯ�λѤΤФ����Τǡ���ǽ�������β������ϰ�Ū�ÿ�����ΤȤ��ƽ��פǤ���Ȥ���Ƥ��ޤ���

ʿ�»��夫����1000ǯ��ǯ�����Ѥ���Ƥ����ֱ�ǯ����ס�

���ߤ���������DZ�ǯ���Ԥ��Ƥ�����ҡ��ϰ����8����ۤɤǡ��µ��Ť��Ϥ�����äƤ��뤳�Ȥ������餷�����Ȥ��Ȼפ��ޤ���

��ǯ�ϡ���ȫĮ�κŤ��ǡֱ�ǯ����פ�Ѥ�뵡���뤽���Ǥ��Τǡ�������ǤߤƤϤ������Ǥ��礦����

�ֻ�ʸ���ե�������Խ�����ʸ���ꥹ�������ꤷ�ޤ�����

���������������ʿ��25ǯ9��15��������

�����������������ܺ١��µ���ȬȨ���ҡ����������

������������������졧�µ���ȬȨ����

�������������������֡�����10����

����ඨ�ϡ������µ���ȬȨ���ҡʵܻʡ����˧�������

�����������������µ���ȬȨ����ʸ������¸��

����Ϣ������������ǯ�١�ʿ��24ǯ�˰µ���ȬȨ���ҡ����������

2013.09.19��[���Τ餻]

�ֻ�ʸ���ե������

�ֻ�ʸ���ե�������Խ����Ρ�ʸ���ꥹ�פ��Ⱥ�ƣ�ȿ����ޤ��� �ֻ�..